Collare vs pettorina

Autore: Maurizio Albano, Medico Veterinario in Roma

Chirurgia generale e Chirurgia ortopedica

Negli ultimi anni c’è stata un’impennata nell’utilizzo della pettorina rispetto al collare. L’idea è che sia meno dannosa e ideologicamente meno oppressiva di quest’ultimo. Ma alcuni veterinari specializzati in medicina dello sport hanno notato che alcune pettorine creano delle limitazioni al movimento articolare in quei soggetti che le indossano costantemente, e da qui è nata la preoccupazione che le imbracature possano influire sull’andatura dei cani. Ricercatori del Regno Unito hanno esaminato la questione confrontando anche i diversi modelli delle pettorine. Ne esistono due categorie principali:

Negli ultimi anni c’è stata un’impennata nell’utilizzo della pettorina rispetto al collare. L’idea è che sia meno dannosa e ideologicamente meno oppressiva di quest’ultimo. Ma alcuni veterinari specializzati in medicina dello sport hanno notato che alcune pettorine creano delle limitazioni al movimento articolare in quei soggetti che le indossano costantemente, e da qui è nata la preoccupazione che le imbracature possano influire sull’andatura dei cani. Ricercatori del Regno Unito hanno esaminato la questione confrontando anche i diversi modelli delle pettorine. Ne esistono due categorie principali:

- quelle che non sono considerate restrittive per i movimenti degli arti anteriori, che hanno una fascia toracica a Y;

- quelle considerate restrittive, che hanno una cinghia sul petto orizzontalmente.

Nello studio fatto, nove cani sono stati messi sul tapis roulant e fatti muovere secondo due andature diverse, passeggiata e trotto, indossando diversi tipi di pettorina: un’imbracatura non restrittiva Mushing Harness X-back; un’imbracatura restrittiva Easy Walk. I ricercatori hanno collocato dei marcatori sui lati delle zampe dei cani e hanno utilizzato delle telecamere per misurare l’angolo della spalla quando l’arto anteriore era in massima estensione (in direzione craniale). Sono stati confrontati i diversi tipi di pettorine, restrittiva e non, tra di loro e con il classico collare, e alcuni risultati sono stati inaspettati.

Risultati dello studio

I risultati dello studio hanno messo in evidenza che:

- i cani che indossano solo un collare hanno significativamente più estensione della spalla in ambedue le andature, passeggiata e trotto, rispetto ai cani che indossano entrambi i tipi di imbracatura;

- i cani che indossano pettorine non restrittive hanno un movimento della spalla significativamente inferiore nell’estensione rispetto ai cani che indossano pettorine restrittive in entrambe le andature.

I ricercatori hanno anche esaminato l’effetto dei pesi aggiunti all’imbracatura, per simulare il cane che tira contro l’imbracatura. I pesi sono stati utilizzati in modo che l’imbracatura fosse tirata su e lontana dalla schiena del cane, con un angolo di circa 45°, proprio come verrebbe tirata l’imbracatura se una persona stesse camminando dietro al cane. I risultati, in questo caso, hanno dimostrato che:

- i cani che camminano utilizzando pettorine non restrittive con pesi hanno significativamente meno estensione della spalla rispetto ai cani che indossano pettorine non restrittive senza pesi o rispetto ai cani che indossano imbracature restrittive con o senza pesi;

- cani al trotto, utilizzando pettorine non restrittive con i pesi, hanno estensione della spalla significativamente inferiore rispetto ai cani che indossano pettorine restrittive con o senza pesi.

Una limitazione dello studio citato è che il loro sistema non è progettato per misurare la lunghezza del passo o della falcata o il tempo di presa di posizione, che possono influenzare l’estensione della spalla. Tuttavia, uno studio precedente ha esaminato questi parametri dimostrando che sia una pettorina non restrittiva che una restrittiva alterano la lunghezza del passo rispetto agli stessi cani che indossano solo un collare.

Perché l’imbracatura non restrittiva ridurrebbe l’estensione della spalla più dell’imbracatura restrittiva?

Perché l’imbracatura non restrittiva ridurrebbe l’estensione della spalla più dell’imbracatura restrittiva?

La pettorina non restrittiva non è perfettamente adattata alla morfologia del cane. Le cinghie che si trovano davanti alla scapola premono sulla stessa impedendone i movimenti anteriori (estensione). Una pettorina non restrittiva deve essere montata in modo che sia stretta intorno al collo del cane. In questo modo, quando il cane tira, la fascia toracica a forma di Y applica pressione al manubrio (la parte anteriore dello sterno) e le cinghie sul lato del collo non devono scivolare indietro per appoggiarsi alla scapola. Per la maggior parte dei cani, questo significa che la parte del collo dell’imbracatura deve essere regolabile e non deve scivolare sulle scapole.

In conclusione

Le imbracature sono ancora un’opzione sicura per i cani che hanno patologie come il collasso tracheale, paralisi laringea, malattia ostruttiva delle vie aeree o sindromi neurologiche. Però, come dimostrano i due studi, il buon vecchio collare risulta la scelta migliore per il rispetto della mobilità del cane rispetto alle due forme di pettorine attualmente in commercio per molti cani. Tuttavia, ricordiamo che è importante educare i cani a camminare senza tirare al guinzaglio. Se si sceglie di utilizzare un’imbracatura non restrittiva, bisogna assicurarsi che la stessa sia ben montata e stretta intorno al collo del cane, in modo che non scivoli indietro e non faccia pressione sulle spalle del cane. Se si sceglie di utilizzare un’imbracatura restrittiva, è necessario assicurarsi che sia montata in modo flessibile, quindi che possa scivolare via dalla spalla del cane, se necessario.

Autore: Manuel Felici, Medico Veterinario

Autore: Manuel Felici, Medico Veterinario La malattia cronica della valvola mitrale rappresenta la patologia cardiaca acquisita più frequente nel cane. È determinata da una progressiva degenerazione fibrosa della valvola mitrale che può provocare prolasso della valvola con insufficienza mitralica.

La malattia cronica della valvola mitrale rappresenta la patologia cardiaca acquisita più frequente nel cane. È determinata da una progressiva degenerazione fibrosa della valvola mitrale che può provocare prolasso della valvola con insufficienza mitralica. Tra i segni clinici tardivi (di scompenso) più frequenti troviamo:

Tra i segni clinici tardivi (di scompenso) più frequenti troviamo:

Autore: Giulia Principi, Medico Veterinario

Autore: Giulia Principi, Medico Veterinario Il colpo di calore sopraggiunge quando i meccanismi di termodispersione non possono far fronte a un aumento eccessivo della temperatura corporea.

Il colpo di calore sopraggiunge quando i meccanismi di termodispersione non possono far fronte a un aumento eccessivo della temperatura corporea.

Alcuni pazienti sviluppano la lesione tipica ad anello, caratterizzata dalla zona centrale alopecica e alla periferia papule follicolari e infiammazione. Le lesioni possono essere singole o multiple e localizzate in qualsiasi parte dell’animale, anche se le parti anteriori del corpo e la testa sembrano essere più frequentemente coinvolte. Nel gatto sono localizzate soprattutto a livello del dorso del naso, sui margini auricolari, sulla porzione distale degli arti e sulla coda. Nel cane si localizzano soprattutto su dorso del naso, aree perioculari, margine auricolare. Nel cane può svilupparsi una lesione particolare, detta “kerion”, lesione nodulare, edematosa e umidiccia, che trasuda materiale purulento.

Alcuni pazienti sviluppano la lesione tipica ad anello, caratterizzata dalla zona centrale alopecica e alla periferia papule follicolari e infiammazione. Le lesioni possono essere singole o multiple e localizzate in qualsiasi parte dell’animale, anche se le parti anteriori del corpo e la testa sembrano essere più frequentemente coinvolte. Nel gatto sono localizzate soprattutto a livello del dorso del naso, sui margini auricolari, sulla porzione distale degli arti e sulla coda. Nel cane si localizzano soprattutto su dorso del naso, aree perioculari, margine auricolare. Nel cane può svilupparsi una lesione particolare, detta “kerion”, lesione nodulare, edematosa e umidiccia, che trasuda materiale purulento.

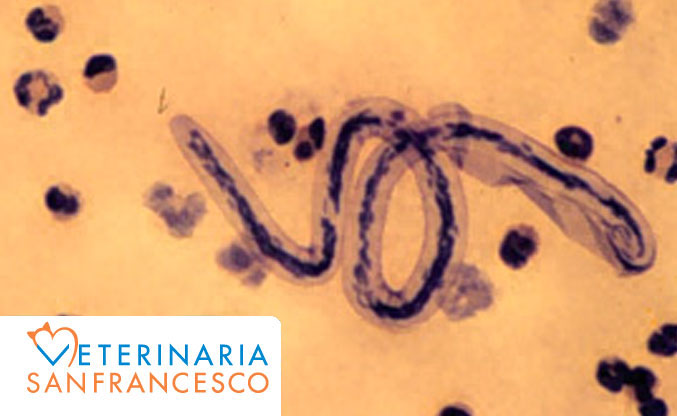

Lo sviluppo delle filarie

Lo sviluppo delle filarie

Un “dispetto” molto comune dei nostri gatti che vivono in casa e l’eliminazione impropria, cioè l’emissione di urina e/o feci in luoghi diversi dalla lettiera, come possono essere il letto del proprietario, il divano, le scarpe lasciate a terra, gli abiti del proprietario, oppure su superfici piane, come tappeti, pavimento, box della doccia o verticali come zampe del tavolo, braccioli del divano, montanti delle porte o finestre.

Un “dispetto” molto comune dei nostri gatti che vivono in casa e l’eliminazione impropria, cioè l’emissione di urina e/o feci in luoghi diversi dalla lettiera, come possono essere il letto del proprietario, il divano, le scarpe lasciate a terra, gli abiti del proprietario, oppure su superfici piane, come tappeti, pavimento, box della doccia o verticali come zampe del tavolo, braccioli del divano, montanti delle porte o finestre. Una volta appurato che non sussistono patologie del tratto urinario, occupiamoci dell’aspetto comportamentale. Nella ricerca delle cause consideriamo sostanzialmente due possibili eziologie; la prima è certamente la lettiera. Il tipo di sabbietta, troppo farinosa o troppo dura, polverosa o, come quasi sempre accade, cambiata troppo poco frequentemente e, quindi, maleodorante e spesso con residui di feci o urina agglomerata. Importante per il nostro gatto è anche la posizione della lettiera stessa nella casa: lui ama essere riservato nell’espletare i suoi bisogni, quindi una lettiera posta in un punto della casa di passaggio o in un terrazzo molto aperto, non riparato, non lo stimolerà particolarmente. Teniamo in considerazione anche le dimensioni e la forma della lettiera: un Main Coon non amerà di certo una lettiera di 15×15 cm, cosi come un gatto anziano, magari sofferente di artrosi, non prediligerà di certo una lettiera alta 30 cm.

Una volta appurato che non sussistono patologie del tratto urinario, occupiamoci dell’aspetto comportamentale. Nella ricerca delle cause consideriamo sostanzialmente due possibili eziologie; la prima è certamente la lettiera. Il tipo di sabbietta, troppo farinosa o troppo dura, polverosa o, come quasi sempre accade, cambiata troppo poco frequentemente e, quindi, maleodorante e spesso con residui di feci o urina agglomerata. Importante per il nostro gatto è anche la posizione della lettiera stessa nella casa: lui ama essere riservato nell’espletare i suoi bisogni, quindi una lettiera posta in un punto della casa di passaggio o in un terrazzo molto aperto, non riparato, non lo stimolerà particolarmente. Teniamo in considerazione anche le dimensioni e la forma della lettiera: un Main Coon non amerà di certo una lettiera di 15×15 cm, cosi come un gatto anziano, magari sofferente di artrosi, non prediligerà di certo una lettiera alta 30 cm.